ZIPAQUIRÁ.

- La metáfora que dio nombre a un pueblo entero

- Una ventana al Zipaquirá de comienzos del siglo XX

- Extracto de uno de los textos de la novela

- Voces, silencios y verdades ocultas

- Pedro Gómez Corena, un maestro con pluma y conciencia

- Una obra vigente un siglo después

- Un legado literario que merece ser redescubierto

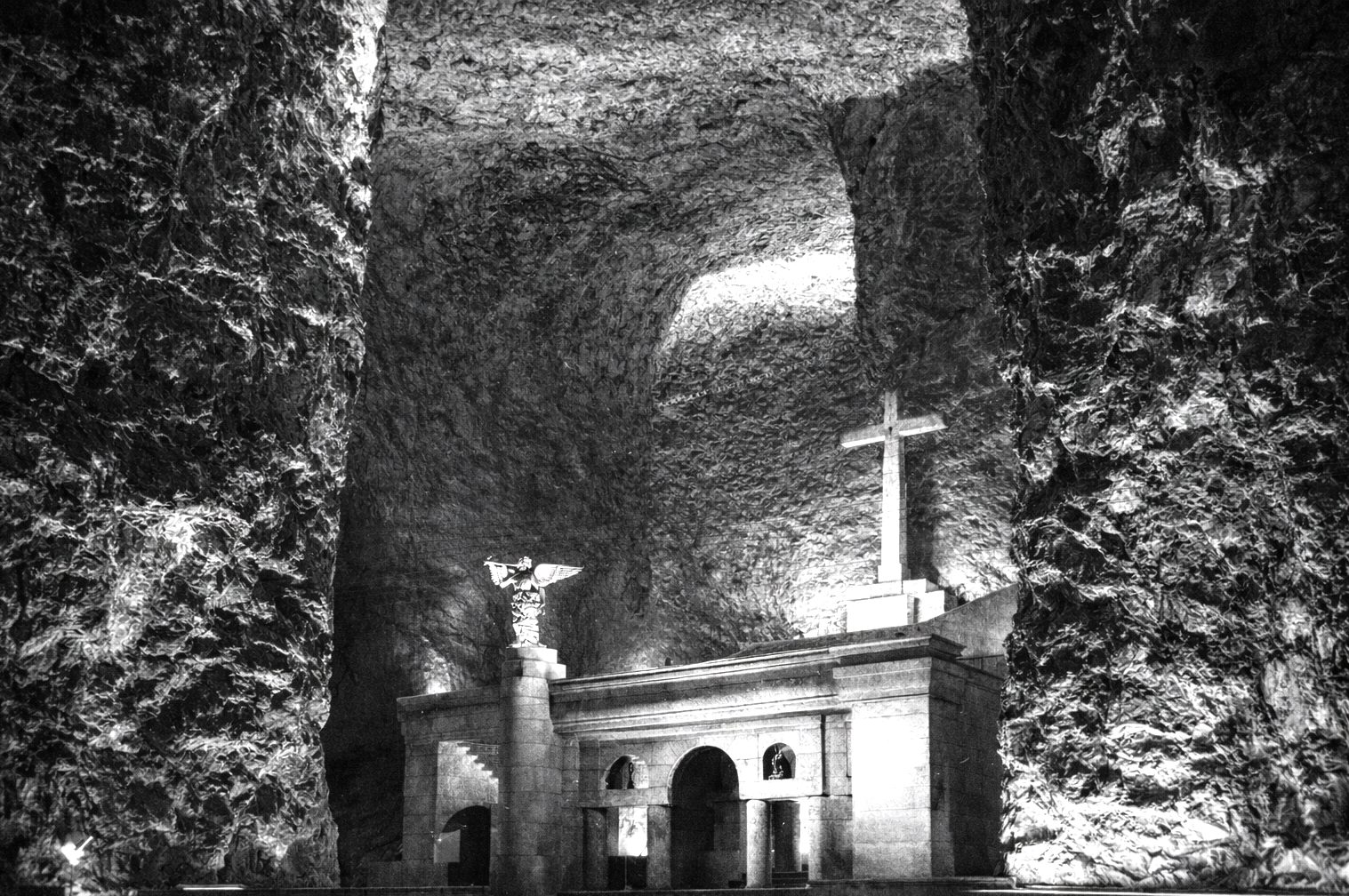

En 1921, mientras el aroma de la sal de Zipaquirá flotaba en el viento y los campanarios marcaban los compases de la Villa de la Sal o Villa Ahumada, el escritor y maestro Pedro Gómez Corena publicó una novela que retrató, con valentía y mirada aguda, la entraña moral de la sociedad cundinamarquesa: Cizaña.

Más que una obra literaria, Cizaña es un espejo que refleja las tensiones de una época en la que las pasiones humanas, el poder y la fe convivían con las apariencias, la doble moral y las rivalidades que crecían en silencio, como la hierba mala entre los trigales.

La metáfora que dio nombre a un pueblo entero

El título no fue casual. Gómez Corena tomó del Evangelio la imagen de la “cizaña” —esa planta dañina que crece entre el trigo sin que el campesino pueda arrancarla antes de tiempo— y la convirtió en símbolo de las envidias, los rumores y los odios disimulados que germinan en las comunidades pequeñas.

En sus páginas, los personajes se mueven entre la devoción y el pecado, la apariencia y la verdad, en un ambiente donde cada mirada pesa y cada palabra puede destruir reputaciones.

La novela desnuda el modo en que la moral rígida y el fanatismo religioso podían asfixiar a una sociedad entera.

Una ventana al Zipaquirá de comienzos del siglo XX

Ambientada en un pueblo que recuerda a la Zipaquirá de los primeros años del siglo XX, Cizaña retrata el pulso de una comunidad marcada por la minería de la sal, el comercio, los chismes de esquina y la política parroquial que dividía a liberales y conservadores.

Gómez Corena, quien conocía de cerca esa vida cotidiana, capturó la voz popular, el humor, las supersticiones y los prejuicios que moldeaban la conducta de sus vecinos. Con un estilo sobrio y a la vez mordaz, el autor exhibe cómo las rivalidades personales se mezclaban con las luchas políticas, y cómo la mentira podía florecer con la misma fuerza que la fe.

Extracto de uno de los textos de la novela

Germán tomó asiento en una de las mesitas desocupadas que llenaban el recinto. A su izquierda, en la mesa vecina, se colocó un viejo de aspecto socarrón: una cara simiesca invadida por barba roja; nariz chata, mandíbula inferior saliente, ojos de un azul desteñido, cabeza calva prolongada hacia atrás, con una frente plana hasta la cúspide del cráneo.

Después del primer plato, mientras se vaciaban las copas de cerveza, como si no pudiera contenerse por más tiempo, el anciano se encaró a Germán con aire de familiaridad melosa:

—El señor Goyau piensa permanecer bastante tiempo en Villa-ahumada, ¿según entiendo?

—No lo sé, señor mío.

Y el flamenco se quedó pensativo. ¿De dónde lo conocía aquel hombre? ¿Por qué sabía su nombre?

—¿Cuándo piensa usted empezar los trabajos de la mina? —interrogó insistente el viejo de la barba roja.

—Mañana, si es posible, respondió Germán automáticamente.

—En cuanto a la fundación del tranvía eléctrico y la planta de luz incandescente, me parece un poco difícil de realizar, porque… usted no sabe cómo se entorpece aquí todo.

¿Por qué estaba tan bien informado aquel buen señor? ¿Quién le había dicho el objeto que lo llevaba a Villa-ahumada?… Goyau se hallaba perplejo.

—Pero… es usted la primera persona con quien hablo y ya está enterado de cuanto a mí se refiere…

¿Sabe usted, acaso, también mi edad? —añadió incomodado.

—Más o menos… —respondió el otro imperturbable—veinte y ocho años… menos cuatro meses.

Voces, silencios y verdades ocultas

En Cizaña no hay héroes perfectos ni villanos absolutos. Hay seres humanos que viven entre el amor y la culpa, entre la esperanza y la condena. El narrador no juzga, observa. Deja que los personajes se traicionen, se rediman o se hundan en su propio destino.

Cada diálogo parece extraído de las calles empedradas o polvorientas de Zipaquirá, donde el rumor corre más rápido que el agua de los aljibes y donde la vida privada nunca es del todo privada. La novela pone en escena lo que todos sabían, pero pocos se atrevían a decir: que la verdadera guerra del alma se libra en silencio, detrás de las puertas cerradas y de las sonrisas de misa.

Pedro Gómez Corena, un maestro con pluma y conciencia

Pedro Gómez Corena no fue solo un narrador de su tiempo: fue maestro, periodista y observador profundo de su entorno. Su obra, aunque poco difundida en el ámbito nacional, forma parte esencial de la memoria literaria de Cundinamarca.

Con Cizaña, Gómez Corena se adelantó a su tiempo. Mostró la complejidad de la vida moral en los pueblos, sin condenar ni idealizar. Logró que la cotidianidad se volviera materia literaria y que las pequeñas miserias humanas se transformaran en una radiografía de toda una sociedad.

Una obra vigente un siglo después

Más de cien años después de su publicación, Cizaña sigue siendo una lectura vigente. En sus páginas se reconocen los dilemas que aún acompañan a las comunidades pequeñas: el miedo al qué dirán, la fuerza del rumor, la lucha entre lo que somos y lo que aparentamos ser.

Por eso, releer a Pedro Gómez Corena hoy no es solo un acto de memoria, sino una invitación a comprendernos. A mirar de frente nuestras propias “cizañas” interiores, esas que germinan en las redes sociales, en los vecindarios, en los círculos donde la apariencia sigue pesando más que la verdad.

Un legado literario que merece ser redescubierto

La novela Cizaña, publicada por la editorial Juan Casís en Bogotá en 1921, hace parte del patrimonio narrativo colombiano. Su reedición y difusión son una deuda pendiente con la literatura regional, pues en ella se encuentran las raíces del realismo social que años más tarde marcaría la narrativa nacional.

Desde Zipaquirá, donde Gómez Corena escribió gran parte de su obra, Cizaña se levanta como una joya olvidada que invita a redescubrir el poder de la palabra, la belleza del habla sabanera y la profundidad moral de una historia que aún nos interpela.

Finalmente, la novela termina de una forma dramática y angustiosa en el que el protagonista, Germán Goyau, se va desesperado en un tren, para la Capital de la República, como si estuviera huyendo de alguien muy peligroso como reza el texto final:

… Pasó el tren a su lado, por entre un tajo practicado al borde del camino, haciendo estremecer la tierra, lanzando al viento quieto de la mañana el tintinabuleo clamoroso de la campana de prevención. Germán apresuró el paso. Cuando se acomodó en el asiento de un coche vacío, como si se presintiera una catástrofe, hirió su oído el doble lento y pavoroso de las campanas de la iglesia, al recibir a la muerta. Entonces recorrió la red de sus nervios un estremecimiento horrible, como si se desprendiera algo de su ser; y allí en la soledad del coche, oculto a las miradas importunas, lloró, lloró dulcemente, como se llora por aquello que al perderse no deja el desconsuelo de que han de hallarlo otros: una mezcla salvaje de amargo dolor y de placer egoísta…

Arrancó el tren, se sintió el rudo remezón de los carros al seguir lentamente tras la locomotora y que luego corrieron frenéticos en el descenso de la vía, dejando atrás a Villa-ahumada.

Entonces, Germán, acometido de un acceso de la ira que por tanto tiempo había sabido dominar como hombre cultivado, con toda la hiel de su organismo en la garganta, bajó el cristal del ventanillo, sacó fuera la cabeza que el viento desgreñó con su zarpa helada, y gritó como enloquecido:

—Adiós, villa del humo, ¡tierra de la envidia!… Sigue viviendo de tus preocupaciones ruines; ¡¡sigue cultivando la cizaña que ha de inmortalizarte!!…

Y el apóstrofe se perdió entre las alas del viento que corría zumbando…

FIN.

“El verdadero conflicto del alma se libra en silencio, detrás de las puertas cerradas y de las sonrisas de misa.”