En 1985, el Nevado del Ruiz —un gigante blanco que domina los paisajes entre Caldas y Tolima— empezó a enviar señales que muchos consideraron inquietantes y pocos atendieron a fondo. Sacudidas leves, olor a azufre en las zonas altas, emisiones crecientes de gases y la caída constante de ceniza desde septiembre formaban un cuadro que los especialistas leían con preocupación: el volcán estaba cambiando bruscamente de comportamiento.

En Manizales e Ibagué, grupos de vulcanólogos discutían escenarios. “El riesgo de un lahar es real; si el glaciar cede, los ríos bajarían cargados y tomarían el valle del Lagunilla”, advirtieron. Armero, por su ubicación, aparecía en la línea directa de ese posible flujo. Pero en el pueblo —activo, agrícola, lleno de vida rural— la rutina seguía inalterada. Las cosechas de algodón, sorgo y arroz mantenían el movimiento; los comerciantes preparaban la temporada, los estudiantes completaban exámenes y la “ciudad blanca”, como se le conocía, respiraba tranquilidad.

Nadie imaginaba que ese nombre terminaría asociado a una capa gris y espesa que borraría el trazado urbano en cuestión de minutos.

Miércoles 13 de noviembre: El día que engañó a todos

La mañana fue normal. Las emisoras mencionaban “actividad volcánica”, pero sin alarmas mayores. Niños en clase, agricultores bajo el sol, tiendas abiertas. A simple vista, el Nevado del Ruiz era el mismo de siempre, con su glaciar imponente iluminado por la tarde.

En las alturas, sin embargo, el volcán acumulaba energía. El magma calentaba conductos internos, los respiraderos expulsaban plumas de vapor y el glaciar comenzaba a registrar tensiones internas que solo los instrumentos detectaban.

En el Observatorio Vulcanológico de Manizales, los técnicos enviaron avisos urgentes al gobierno nacional y regional: la situación estaba escalando. En despachos y salas oficiales se habló de la posibilidad de evacuar Armero, pero la decisión no se tomó. Una frase retumba aún en los documentos de la época:

“No creemos que pase nada esta noche”.

Cronología de la tragedia: Una noche que partió a Colombia

La desaparición de Armero no fue el resultado de un fenómeno repentino, sino de una cadena de advertencias que quedaron sin una respuesta oportuna. A lo largo de 1985, el Nevado del Ruiz incrementó su actividad de manera constante mientras la comunidad científica insistía en el riesgo latente. Sin embargo, la población vivía entre la calma habitual y la confianza en que nada grave ocurriría.

El 13 de noviembre, esa distancia entre la rutina del valle y la tensión acumulada en la cumbre llegó a su punto decisivo. Durante el día, el volcán continuó elevando su presión interna sin alterar la normalidad de Armero, donde las escuelas, los comercios y la vida cotidiana transcurrieron sin sobresaltos. Al caer la noche, la situación cambió por completo, y en cuestión de minutos la región pasó de la tranquilidad al caos absoluto.

Esta es la reconstrucción precisa de esas horas críticas en las que la jornada se convirtió en una avalancha imparable de lodo, ceniza y oscuridad.

7:00 p. m.

Explosiones menores se registran en el cráter Arenas. Lluvias ácidas caen en las zonas altas del volcán. En Chinchiná y Murillo se perciben temblores breves, pero en Armero no se brinda información clara sobre lo que ocurre.

8:30 p. m.

Una columna de ceniza se eleva varios kilómetros sobre la cumbre. Los instrumentos detectan un aumento abrupto en la sismicidad. Los científicos envían nuevas alertas a los organismos de emergencia. Aun así, no se ordena evacuar.

9:00 p. m.

En Armero, la noche avanza con normalidad. La energía permanece estable, las radios transmiten programas deportivos y el ambiente es sereno. Funcionarios del Tolima aseguran que siguen “revisando la situación”.

9:30 p. m.

La actividad volcánica se intensifica. Una explosión freática fractura parte del glaciar. Grandes cantidades de nieve comienzan a derretirse de forma acelerada. El agua, mezclada con sedimentos, rocas y arena volcánica, desciende por los ríos Azufrado, Chinchiná y Lagunilla.

10:00 p. m.

Los primeros flujos de lodo volcánico bajan por las laderas del Ruiz a más de 40 km/h.

En Chinchiná, Caldas, el impacto es devastador: más de mil personas mueren casi de inmediato.

11:00 p. m.

Una delgada capa de ceniza cae sobre Armero. Algunos vecinos se alarman y llaman a la radio:

—“¿Esto que cae es peligroso?”.

—“Tranquilos, no pasa nada”, responden al aire.

11:20 p. m.

La energía comienza a fallar. El río Lagunilla emite un rugido metálico y creciente que avanza por el valle. Muchos sienten la vibración en el suelo, pero pocos comprenden el alcance del peligro.

11:30 p. m. — El primer golpe

Una pared de lodo, rocas y escombros irrumpe en la planicie de Armero. Algunos cálculos estiman alturas entre 10 y 30 metros. Casas, árboles, vehículos y postes desaparecen en segundos. La electricidad se corta por completo. La ciudad queda a oscuras.

11:35 p. m. — El segundo golpe

Otro flujo, aún más denso y potente, cae sobre el anterior. El terreno se deshace. La ciudad se hunde bajo una fuerza imposible de resistir. Familias enteras quedan atrapadas sin oportunidad de escapar.

11:40 p. m. — El silencio

Una mezcla espesa de lodo caliente, ceniza, piedras y restos de construcciones cubre el pueblo. Gritos, pedidos de ayuda y rezos se escuchan en medio de la oscuridad. Poco a poco, la noche se vuelve un silencio casi absoluto.

Voces en medio del desastre

Sobrevivientes

“Sonaba como si un tren de hierro bajara por la montaña. Abrí la puerta y el agua me levantó. Floté en un colchón. No veía nada. Era una noche espesa, sin forma”. — Campesino del barrio Santander.

“Mi mamá gritó que subiéramos al techo, pero no alcanzamos. El lodo entró como un animal enorme”. — Testimonio recogido al amanecer del 14.

“No había calles ni esquinas. Solo un desierto irregular. Personas atrapadas hasta el cuello pedían que no las dejáramos solas”.

— Bombero voluntario.

El amanecer que reveló una tragedia sin precedentes

La madrugada del 14 de noviembre de 1985 reveló una destrucción imposible de dimensionar. Donde antes había calles, comercios, escuelas y parques, solo quedaba una plancha de fango seco mezclado con vigas, árboles arrancados y objetos irreconocibles.

El olor azufrado llenaba el ambiente mientras equipos de rescate avanzaban entre ruinas, cuerpos semienterrados y sobrevivientes que imploraban agua o ayuda para liberar a sus familiares.

En menos de una hora, más de 25.000 personas desaparecieron bajo la avalancha del río Lagunilla. Colombia abrió los ojos ante una catástrofe que, según los expertos, pudo ser evitada.

Omaira Sánchez: La voz que escuchó el mundo

En medio de ese caos surgió una figura que marcaría para siempre la memoria del país: Omaira Sánchez, una niña que quedó atrapada entre escombros, con el agua subiendo a su alrededor.

Durante casi tres días conversó con socorristas y periodistas, aferrándose a la vida con una serenidad conmovedora. Sus palabras recorrieron el planeta: “No se demoren, por favor. Díganle a mi mamá que la quiero”. Su resistencia se convirtió en símbolo del drama humano que se vivía en Armero y también en reflejo de la falta de maquinaria, coordinación y recursos para atender la emergencia.

Advertencias ignoradas y decisiones que no llegaron a tiempo

Mientras los rescatistas luchaban contra el tiempo, volvieron a surgir preguntas que ya habían sido planteadas. Los estudios existían. Los mapas señalaban desde hacía años que el cauce del Lagunilla era el corredor natural de un posible flujo volcánico. La comunidad científica había advertido en conferencias, artículos y emisoras que Armero debía ser evacuado. Las alertas eran claras, pero las decisiones se quedaron en el papel.

La magnitud del desastre obligó al país a replantear su forma de enfrentar amenazas naturales. A partir de esa noche, Colombia fortaleció su monitoreo volcánico y creó protocolos de prevención que hoy son un punto de referencia en América Latina. Fue un proceso largo, costoso y marcado por un duelo que aún pesa en cada relato de los sobrevivientes.

Una memoria que no se borra: El legado de Armero

Armero nunca volvió a levantarse. En su lugar se creó el Parque Museo de la Memoria, un espacio silencioso donde las familias recuerdan, preguntan y buscan sentido. Cada noviembre vuelve la misma duda que atraviesa documentos, testimonios y debates: ¿se pudo evitar?

Para los científicos, la respuesta es contundente: sí. La naturaleza avisó; fueron las decisiones humanas las que determinaron el final.

Hoy, el país vuelve la mirada hacia esa noche en la que un volcán cambió el rumbo de una nación, y hacia la voz de una niña cuyo mensaje aún resuena: no olvidar para que nunca vuelva a ocurrir algo similar.

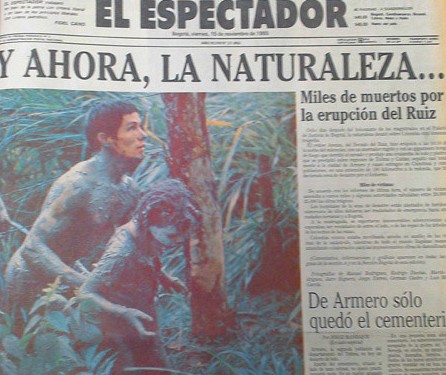

En noviembre de 1985 murieron más de 25.000 personas en la avalancha de Armero, provocada por la erupción del Nevado del Ruiz.