A comienzos del siglo XX, cuando Zipaquirá olía a tierra húmeda y, sobre todo, a sal —esa que el viento llevaba en su regazo por toda la Sabana—, la Villa se cubría del humo blancuzco o gris claro que emergía de los buitrones de los hornos de sal. Era la Zipaquirá ahumada (Villa-Ahumada) que, en esos años, evocaría Pedro Gómez Corena en su obra Cizaña (1921). En medio de ese paisaje mineral y espiritual, una comunidad de sacerdotes misioneros llegó desde lejos con un propósito que trascendía la piedra y el tiempo: los Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como Misioneros Claretianos.

Venían con un fuego interior que buscaba encender la fe en los corazones, y aunque no tenían convento ni casa propia, se instalaron humildemente en el Hotel Pedraza, un punto modesto desde donde comenzaron su labor evangelizadora entre los habitantes de la ciudad y los pueblos cercanos.

La historia empezó a tomar forma cuando, guiados por la providencia, encontraron un terreno en las afueras de la ciudad, en el sector conocido como ‘Los Baños’, sobre una ladera del ‘Alto del Cuncho’.

Bajo la sombra del árbol donde Bolívar descansó

Allí crecía un cedro majestuoso, árbol legendario bajo cuya sombra, según cuentan los mayores, Simón Bolívar solía descansar en sus viajes hacia el norte.

Ese árbol se convirtió en símbolo, altar y promesa. Allí mismo, los misioneros decidieron levantar su seminario y, junto a él, una capilla que con el tiempo llevaría el nombre de El Cedro, en honor a aquel gigante vegetal que parecía custodiar el horizonte.

Fe, arte y gratitud: el impulso de dos hermanas zipaquireñas

El sueño no habría sido posible sin el corazón generoso de dos mujeres que dejaron huella en la historia espiritual de Zipaquirá: Clementina y Elisa Bernal Morales.

Ellas donaron los terrenos, aportaron los recursos, acompañaron la obra y alentaron la formación de seminaristas y sacerdotes. Su gesto trascendió lo material: fue un acto de amor silencioso que aún resuena en los muros del templo.

El proyecto arquitectónico fue encomendado al talentoso José Antonio Stouthe, autor también de la cúpula de la Basílica del Voto Nacional en Bogotá. Bajo la dirección del padre Camaraza, comenzaron a levantarse los muros, con la precisión de un templo destinado no solo al culto, sino a la belleza arquitectónica y espiritual.

Inicialmente, el edificio se concibió con forma de letra “E”, pero un ajuste en el diseño desplazó la capilla al ala lateral, adoptando finalmente una “F” que, según los religiosos, representa la Fe firme y fecunda.

El 25 de diciembre de 1935, el recinto fue testigo de la ordenación de los primeros presbíteros formados allí, consagrados por Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, arzobispo coadjutor de Bogotá.

Diez años después, el 15 de agosto de 1945, la capilla fue abierta al público. Ese mismo año, con tristeza, debió ser talado el viejo cedro, cuyas raíces amenazaban los cimientos. Pero su espíritu quedó impreso para siempre en el nombre del lugar y en la fe de quienes lo levantaron.

El templo que abraza el cielo

Al ascender por la escalinata flanqueada por balaustradas, el visitante siente que cada peldaño es un paso hacia lo sagrado. La Capilla de El Cedro, de una sola nave con crucero y ábside, forma una cruz latina perfecta.

Su longitud total, incluyendo la sacristía, alcanza los 30 metros, con 6 metros de ancho y una altura cercana a los 8 metros. La proporción exacta, la simetría y la luz componen una experiencia estética y espiritual difícil de olvidar.

En el interior, el presbiterio hexagonal se abre entre dos capillas laterales: una dedicada a San José, protector de la Iglesia, y otra a San Antonio María Claret, fundador de la congregación.

Los arcos que separan cada sección, imitando el mármol, sostienen la mirada de dos ángeles dorados que cargan escudos con los nombres de Jesús y María.

El altar mayor, tallado en madera de cedro por el hermano Alfonso Valderrama C.M.F., combina tonos crema, verde y dorado. Cada trazo, cada relieve, fue hecho a mano como si fuera una oración profunda.

El sagrario, resplandeciente en oro, guarda la presencia eucarística, mientras una imagen natural del Sagrado Corazón de María, bañada por luz celeste que entra a través de un bastidor pintado con nubes, extiende los brazos en gesto maternal.

Sobre ella, un fresco inmenso representa la Glorificación en el Paraíso: el Padre Eterno y el Espíritu Santo irradian luz sobre la Reina del Cielo, mientras cincuenta ángeles la rodean con cánticos de amor y devoción.

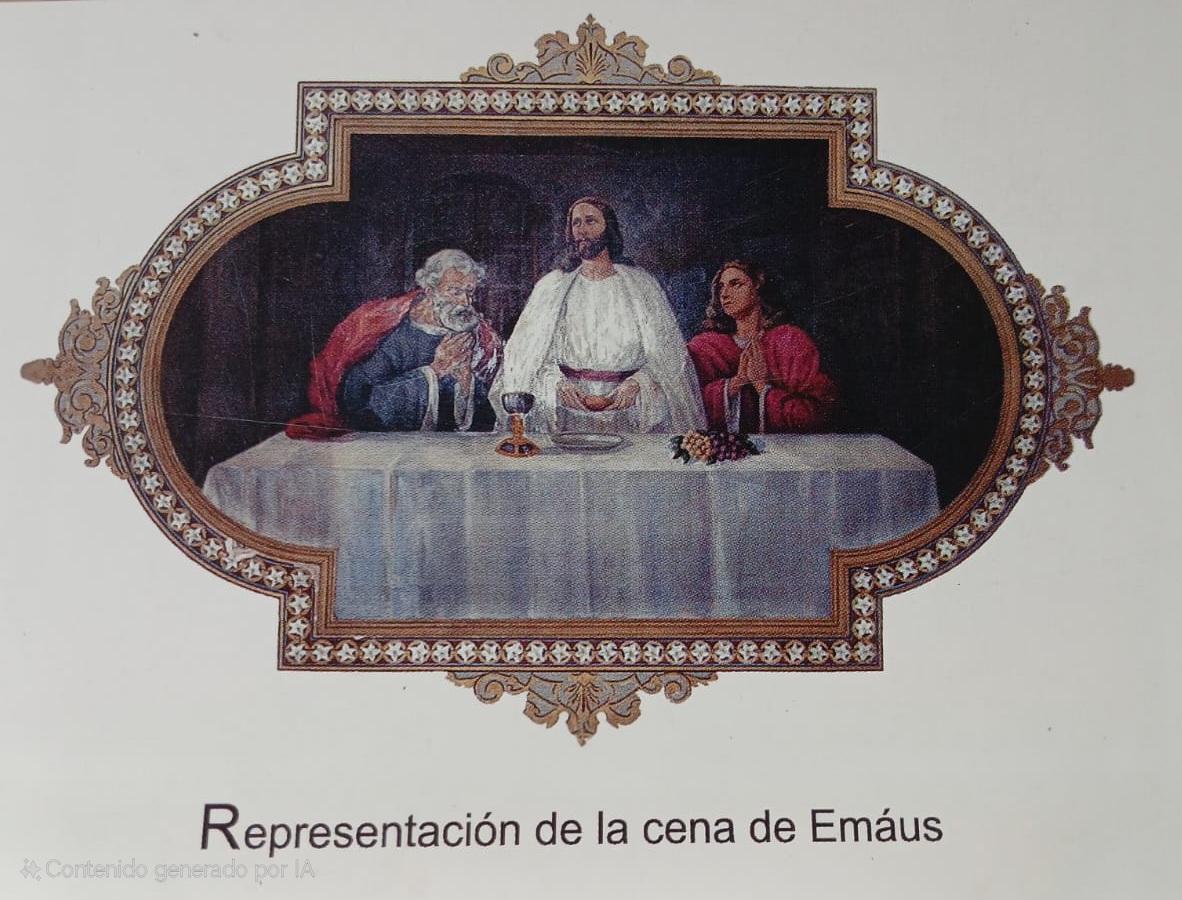

En el cielo raso, el Cristo de Emaús parece cantar con voz infinita:

“Quédate con nosotros, tus hijos, oh Divino Jesús…”

Pinceles que contaron el alma de un pueblo

El arte pictórico que embellece la capilla es obra del maestro José Díaz Nemogál, artista zipaquireño que transformó las paredes y el techo en un relato visual de fe.

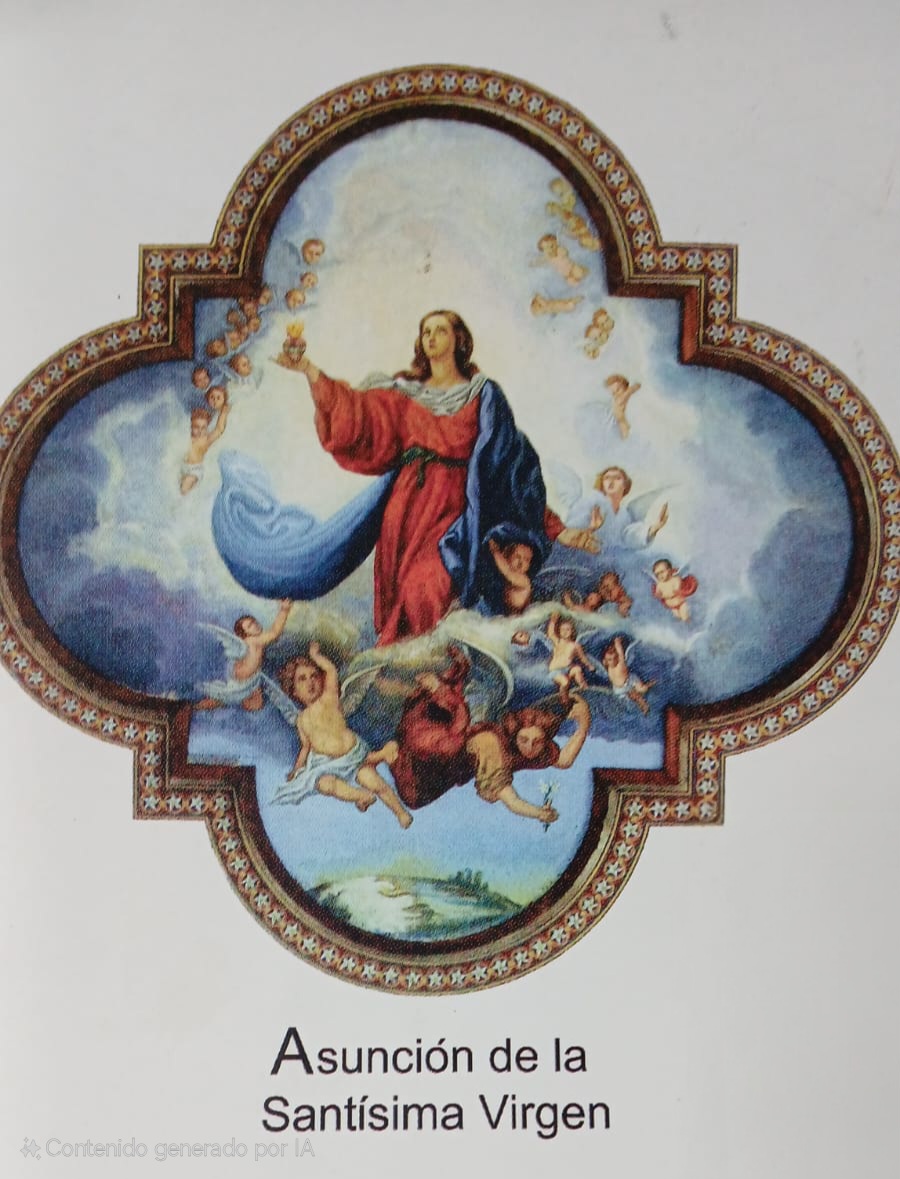

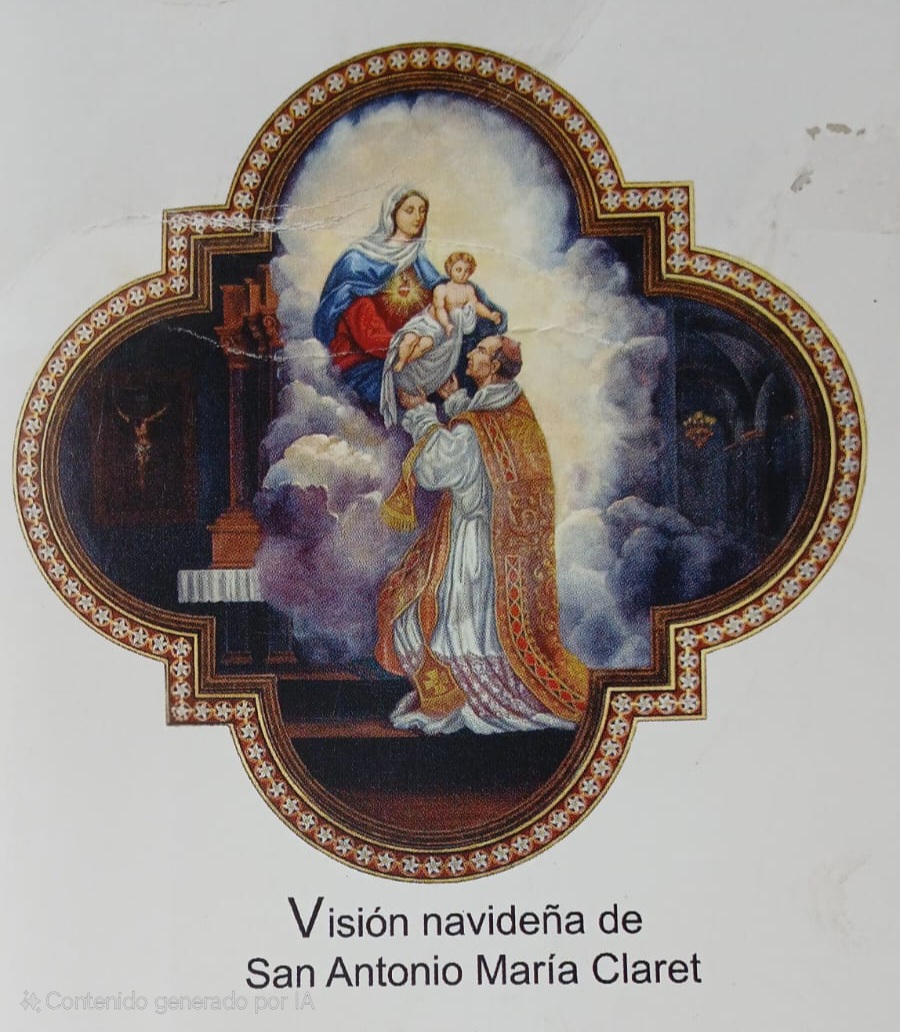

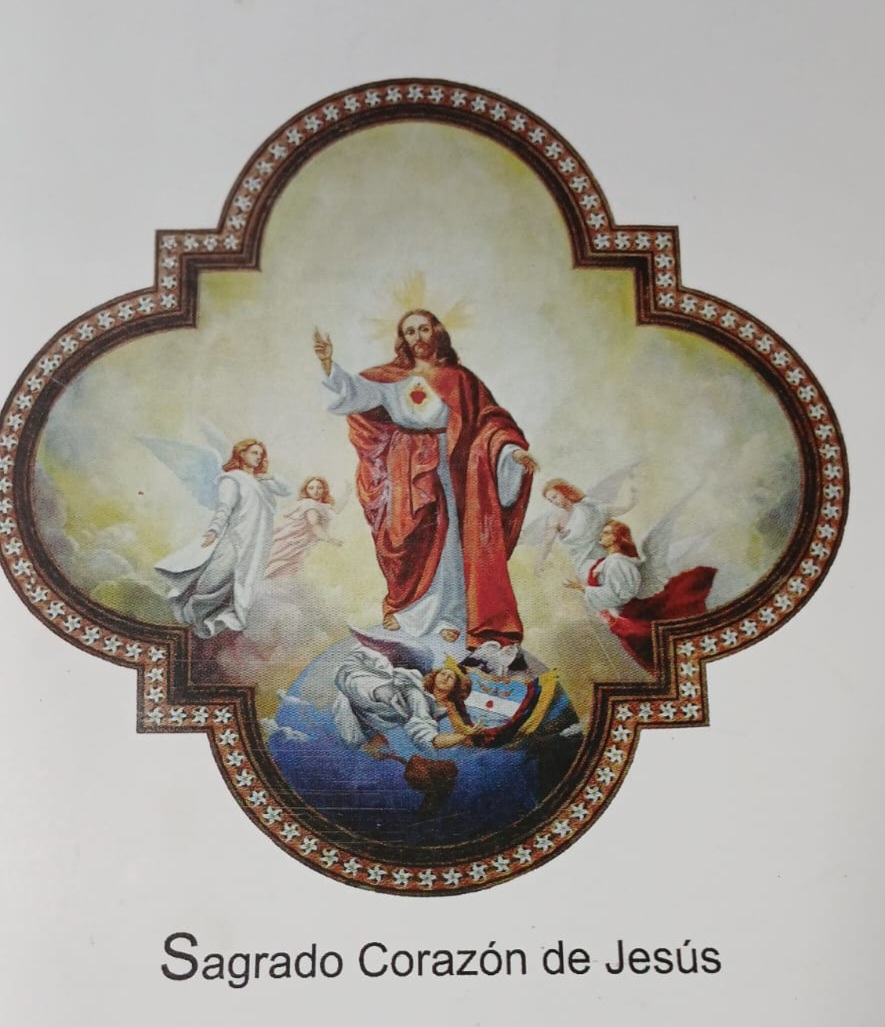

Sus obras, de técnica depurada y profunda espiritualidad, conforman un recorrido simbólico:

- La Asunción de la Virgen María, rodeada de cuarenta ángeles, muestra el triunfo de la luz sobre la materia.

- San Antonio María Claret recibiendo al Niño Jesús, expresa la humildad y ternura de quien sirve al amor divino.

- El seminarista Jesús Aníbal Gómez, primer mártir claretiano de Colombia, es presentado al Inmaculado Corazón de María entre ángeles que lo acompañan en su ascenso.

- El Sagrado Corazón de Jesús como Rey y Señor del mundo, donde un ángel deposita el Escudo Nacional de Colombia bajo sus pies, simboliza la unión entre la fe y la patria.

- Cena de Emaús, significa que en el gesto de partir el pan se reconoce la Eucaristía: Jesús presente en el alimento compartido, en la comunidad y en la memoria viva de su sacrificio. Es el momento en que lo invisible se hace visible para el corazón creyente.

Cada pincelada, cada resplandor dorado, parece contar una historia que entrelaza cielo y tierra, devoción y arte.

Símbolos tallados en piedra, luz y madera

Los doce pilares adosados representan a los Apóstoles, mientras los capiteles románicos adornados con acantos dorados evocan la eternidad de la fe. Las azucenas talladas rodeando el Corazón de María simbolizan pureza, esperanza y entrega.

En las enjutas azules brillan veinte medallones con los rostros de los Evangelistas, Apóstoles y profetas. Los arcos dorados, los meandros y los dentículos añaden ritmo visual al conjunto.

El cielo raso, con sus paneles y rosetones dorados, se ilumina con la claridad que atraviesa los dieciséis ventanales blancos y azules.

El piso de granito rosado y los 46 candelabros tallados en madera dorada completan una atmósfera de serenidad y recogimiento. En el coro, la baranda con columnas jónicas y el artesonado dorado revelan la minuciosidad de cada detalle.

El alma de un pueblo en un templo

Más allá de su esplendor artístico, la Capilla de El Cedro representa un punto de encuentro entre la historia, la fe y la cultura zipaquireña.

Allí, donde antes descansó Bolívar, hoy descansan las miradas de miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegan atraídos por su mística, su armonía y la calidez de su simbolismo.

Por su riqueza ornamental, su sentido espiritual y su valor patrimonial, El Cedro es considerada una joya viva del arte religioso colombiano, un espacio donde lo divino y lo humano se funden en un mismo acto de contemplación.

Quien ingresa a su interior percibe de inmediato que no se trata solo de un edificio, sino de un corazón que late. Un lugar donde la oración se vuelve color, donde la madera habla y la luz canta.

Y como bien dicen los feligreses con una sonrisa que mezcla orgullo y gratitud:

“Aquí sí, todo lo que brilla es oro… y del fino.”

Una joya espiritual que aún respira en la ciudad salinera

Durante muchos años, la Capilla de El Cedro ha sido testigo de un ir y venir de silencios, oraciones, olvidos y renacimientos. En 1962, los misioneros claretianos que la levantaron con fervor y esperanza decidieron abandonar el lugar. Afirmaban que su misión pastoral en la región había concluido. Desde entonces, el eco de las campanas se apagó y el recinto sagrado quedó sumido en el polvo y la soledad.

El resurgir del templo: la llegada del padre José del Carmen López

Durante dos décadas, los muros de la capilla resistieron el paso del tiempo, las lluvias y el abandono. Fue en 1982 cuando una nueva luz comenzó a filtrarse entre sus grietas. El padre José del Carmen López, quien no pertenecía a la comunidad claretiana, antiguo capellán de la primera Catedral de Sal y recordado por su labor en las Salinas Terrestres del Banco de la República, asumió entonces el cuidado temporal del templo.

En medio de aquel entorno rural, instaló un pequeño consultorio odontológico y fundó el Centro Social San José, obra que más tarde continuaría bajo la dirección del padre Germán Morales Hernández. De ese esfuerzo comunitario nació la actual Fundación Centro Social San José, semilla viva de solidaridad zipaquireña que aún perdura en otro sector del municipio.

El renacer de la fe: PROZIPA y la recuperación de la capilla

A pesar de estos esfuerzos, la capilla continuó deteriorándose. Los claretianos nunca la entregaron oficialmente ni gestionaron su recuperación, y el paso de los años trajo consigo saqueos, daños y la amenaza del olvido. Sin embargo, en 1986, la entidad PROZIPA decidió actuar. Recibió el lugar e inició un proceso de recuperación que permitió devolverle parte de su belleza original, rescatando no solo la estructura sino también su valor simbólico para la comunidad.

Cinco años después, en 1991, el Municipio de Zipaquirá adquirió el edificio anexo y todo el terreno, reservandose la Comunidad Claretiana dos hectáreas y la Capilla. Desde entonces, la capilla volvió a abrir sus puertas a la fe, a la cultura y a la memoria. Cada Semana Santa y cada Navidad, su interior se llena nuevamente de cánticos, velas y visitantes que buscan reencontrarse con la espiritualidad y la historia.

Un tesoro que resiste al tiempo

Pese al paso de los años, los frescos originales pintados por los claretianos siguen sorprendiendo a propios y extraños. Aunque nunca han sido restaurados, conservan la fuerza de los colores y la delicadeza de su trazo, como si el espíritu de quienes los crearon aún velara por ellos.

Hoy, más de un siglo después de su construcción, la Capilla de El Cedro reclama una intervención artística y estructural urgente que garantice su permanencia y proteja su valor patrimonial y espiritual.

El guardián de la memoria: Don Carlos Riaño López

Detrás de esta silenciosa resistencia hay un nombre que no debe olvidarse: Don Carlos Hernando Riaño López, representante de PROZIPA, custodio, guardián y doliente del templo. Su dedicación ha sido la columna invisible que ha mantenido en pie esta joya de la arquitectura religiosa zipaquireña.

Gracias a su compromiso, la capilla sigue siendo un faro de identidad, fe y memoria colectiva para la ciudad de la sal.

La Capilla de El Cedro no es solo un templo antiguo, sino un testimonio vivo de la devoción, la resiliencia y el amor por Zipaquirá y su entorno. Ubicada sobre la vía que conecta a este municipio con Cogua, en el departamento de Cundinamarca, este lugar, donde el silencio se confunde con la oración, guarda aún el latido espiritual de una comunidad que se resiste a dejar morir su historia y el legado de su patrimonio.

Un templo con alma: la Capilla de El Cedro une historia, arquitectura y espiritualidad en un mismo relato de fe.